无线耳机这两年的发展,可以用“日新月异”来形容。从TWS真无线、骨传导到今年流行的半开放式,堪称影音领域“内卷”竞争的代表。你有没有注意到,这其中的一个分支,眼下进入了“暗战”阶段——那便是支持Dolby Atmos(空间音频)的无线耳机。本文,将就此做些探讨。

开篇明义:杜比实验室的“回应”

制作本专题前,我们做的第一件事,便是向杜比实验室(Dolby Laboratories)求证,该如何定义Dolby Atmos的无线耳机。

杜比实验室的回复非常直白:

1. 只要播放设备支持Dolby Atmos(杜比全景声),用什么耳机都可以体验到Dolby Atmos音效;

2. 部分无线耳机支持Dolby Audio(杜比音效),于是就能体验到优化的立体声内容,此外还有部分耳机支持杜比头部跟踪(追踪)功能。

杜比实验室没有为此设立对应的认证,因此在“定义”方面,主要看产品使用了哪些杜比技术。如果应用了Dolby Audio,就可以使用“Dolby Audio”标识;支持杜比头部跟踪技术的,可以标注“Optimized for Dolby Atmos”。重中之重,则是——必须确保播放设备(即源头)本身支持Dolby Atmos。

与此同时,我们也在杜比实验室官网找到了对应的页面。不同的是,杜比中文官网上,它出现在了游戏分类里,英文官网则有单独的“Headphones with Dolby Atmos”页面。

Cleer官网特别标注的“Headphones with Dolby Atmos”

杜比实验室中英文官网上的对应页面

什么是Dolby Atmos,无线传输是否可行?

对影音发烧友而言,Dolby Atmos是个再熟悉不过的技术。

它与过往以声道数为单位的家庭影院环绕声,如5.1、7.1声道环绕声,本质上的区别在于,改以音频对象(Audio Object)为单位,在三维空间中进行位置坐标(X、Y、Z坐标以及响度和位置轨迹等)的记录。这是项革命性的技术,它彻底摆脱了“声道”概念(当然Bed Channels这个基础概念还是保留的),为营造沉浸式音效开创了一片新的天地——音效创作者可以任意放置这些“对象”,而不再受到声道/音轨的限制。

但是,Dolby Atmos要进行无线传输时,会遭遇一个“巨大”瓶颈,即传输速率。

速读:关于Dolby Atmos和蓝牙的传输速率

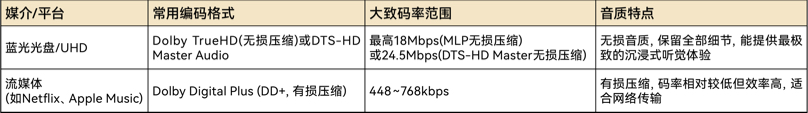

Dolby Atmos需要多大的传输速率?蓝光碟中主要采取Dolby TrueHD格式进行编码,由此传输速率达到了惊人的18Mbps。流媒体平台用以传输Dolby Atmos 的“降维版”Dolby Digital Plus,也需要768kbps。(见表1)

表1:沉浸式环绕声传输速率对比

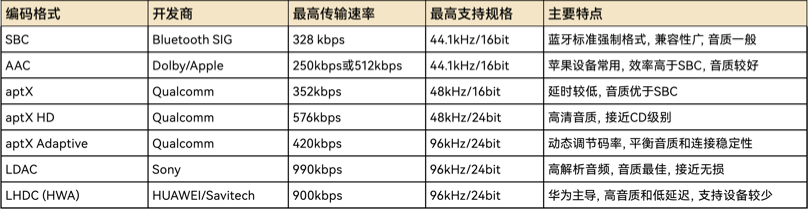

那么问题来了!无线耳机的传输,以蓝牙为主,而蓝牙以传输速率低闻名……看下蓝牙编码格式对应的传输速率吧。(见表2)

表2 不同蓝牙规格的传输速率对比

看上去,只有LDAC和LHDC可以支持“降维版”Dolby Atmos(本文主要讨论LDAC)。但是请不要忘记,这只是个“理论值”。它需要从讯源端(比如支持高品质蓝牙传输的便携播放器、手机和iPad等)到接收端,都同步支持,并且确保有良好的无线传输环境空间(蓝牙信道会受环境影响而降低传输速率),这样才有可能实现。

由Qualcomm(高通主导)的aptX HD

LDAC与Hi-Res Auidio如影随形

盛微Savitech主导开发的LHDC

相对于丰满的理想,还有个骨感的现实——很多支持LDAC的手机,仅仅是将它作为“噱头”来呈现,由此你很难做到真正意义上的“满血”输出。毕竟论优先级,在手机上传输LDAC被远远抛在其它许多选项之后。

简单说结论——以目前蓝牙的传输速率,是无法传输真正意义上(哪怕是“降维版”)Dolby Atmos信号的。

要实现Dolby Atmos沉浸式音效,有哪些方法?

虽然存在技术壁垒,但从商业角度出发,人们总能找到解决方案。俗话说,谁还会和钱过不去?

之前说过,播放端必须支持Dolby Atmos,那么在完成接收、解码后,再将多声道或基于对象的音频数据流,通过算法渲染成双耳音频,无线传输给耳机;后者,经由DSP运算处理,还原或者说模拟出三维空间的位置和移动感,就能让用户听到、至少是接近Dolby Atmos的音效。

Apple Spatial Audio(空间音频)

Apple的Spatial Audio(空间音频)

个人认为,这方面做得最好的,莫过于Apple(苹果),早几年前它就推出了Spatial Audio(空间音频)。

在这里,Dolby Atmos是种“音频格式”,定义了声音/音乐在三维空间中的位置。Spatial Audio可被视为“渲染引擎”,由Apple开发的这套解码/重播技术,专门用于在耳机上重现(但不局限于)Dolby Atmos的沉浸式音频,同时还增加了“动态头部追踪”的技术。

两者间的关系,这样来形容:没有Dolby Atmos的元数据,Spatial Audio就是“巧妇难为无米之炊”;没有Spatial Audio,那么在耳机上聆听Dolby Atmos音乐就会大打折扣(普通立体声);再者,便是Apple自家的动态头部追踪技术,它带来了消费级耳机上体验Dolby Atmos、迄今最完整的解决方案。

Apple Music主界面(Macbook)

要实现这一切,是有代价的,你必须身处完全“闭环”的Apple软硬件生态系统中。像我这样,即便有iPhone、Macbook Pro、iPad,现在也不得考虑添置AirPods Pro3,否则还是无法完整体验到Spatial Audio。前端流媒体部分,则要搭配Apple Music、Netflix等平台,播放支持Dolby Atmos的音乐、剧集或是电影。

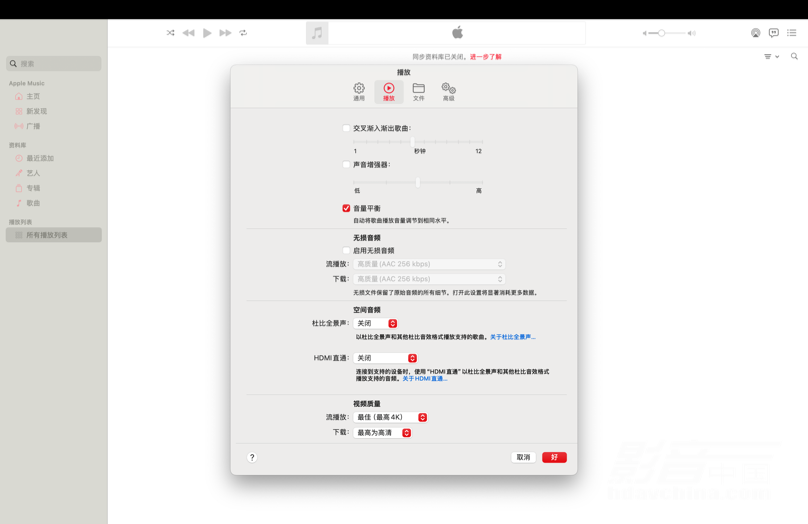

播放设置中开启Dolby Atmos

找到空间音频

曲目页有Dolby Atmos的字样

※Apple对Spatial Audio有硬性规定,比如iOS版本、必须订阅Apple Music、AirPods耳机至少采用H1或更高规格芯片,同时设置中要打开Dolby Atmos功能。

不可不关注!HRTF和头部追踪技术

行文至此,我们需要聊两个专业术语,即HRTF头部相关传输函数和头部追踪技术。它们不仅出现在Apple Spatial Audio中,但凡涉及Dolby Atmos和空间音频应用的,都与这两项技术相关,包括后面将提到的其它品牌耳机,区别在于,可能各家在具体技术路径上有偏差。

1. HRTF头部相关传输函数

HRTF函数是耳机3D音效的声学基础

耳机用户,对技术有所关注的,肯定听说过HRTF(Head-Related Transfer Function)。这其实是个比较复杂的数学函数,作用是描述声音从某个点发出后,如何被人的头部、耳廓、躯干等生理结构所改变,最终到达耳鼓膜的过程。

在耳机开发中,HRTF的核心,是创造三维音效,即我们所说的“虚拟环绕声”或“空间音频”。它是几乎所有耳机3D音效的声学基础,不仅应用于Spatial Audio和Dolby Atmos for Headphones,也在游戏、VR/AR中被广泛应用。

2.头部追踪技术

Galaxy Buds Pro就应用了Dolby Head Tracking

考虑到下文中还会推荐其它品牌的耳机,这里我们专门针对Dolby Head Tracking(杜比头部追踪技术)进行探讨。

作为构建空间音频这项工程中的一环,其目的在于追踪用户头部的微小转动,通过实时渲染,令环绕音场保持固定,即动态调整声音的呈现方式,使声音的方向感与屏幕或虚拟环境维持一致。

说得更为具象些:屏幕前一架飞机从左至右飞过,恰好那时你的头转向了右侧,如果没有头部追踪技术,飞机的声音就会在你侧面响起(耳机跟着头颅转动的缘故),但具备头部追踪技术的耳机,依然能确保声音的位移,处于前方左右。这种仿若声像定位被固定在前方屏幕上的做法,就大大增强了临场感和沉浸感(这在三维音效中尤为重要)。

当然,这个时候还需要耳机自身硬件的配合,比如自带传感器(陀螺仪和加速度计)。好在,对现代耳机来说,这不会增加太多成本,毕竟在其它许多方面,同样会使用到类似的传感器。

有了头部追踪技术,再与Dolby Atmos相结合,就能很好地在耳机中模拟出具有沉浸感的音效。

最后,还要再说一句,好比有些人看3D电影感觉很震撼,有人却无感,头部追踪和空间音频的效果,也是因人而异的。另外,与ANC主动降噪一样,这些功能的开启,会大幅降低无线耳机的续航能力。

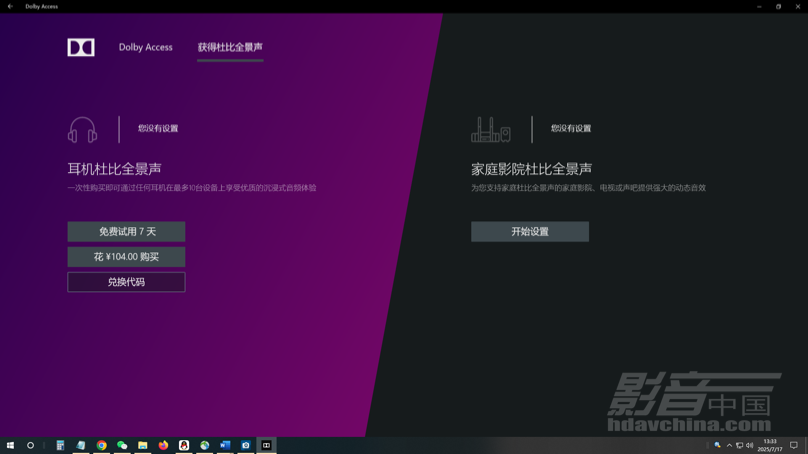

Dolby Access

这是杜比实验室为Windows和Xbox推出的官方应用程序,以帮助用户在Win10、11的PC上以及Xbox,配置Dolby Atmos音效。支持的输出设备包括耳机、PC内置音响、外接音响(包括Soundbar和家庭影院)。其实到了这一步,我们不难发现,它的目标用户,不单纯是有音乐和电影欣赏需求的,很大程度上还包括游戏玩家,它们对于沉浸式环绕声,同样有着巨大需求。

为Win PC和Xbox推出的Dolby Access也支持Dolby Atmos

耳机版本是需要另行付费的

游戏,才是PC端的主力

支持Dolby Atmos的耳机推荐

诚如开篇所述,严格意义上来说,我们不能称它们为“Dolby Atmos认证耳机”。正确的称呼,是支持杜比头部跟踪技术的耳机,标注为“Optimized for Dolby Atmos”或“Dolby Head Tracking”,也可以说采用了“Dolby Atmos技术”,这亦是我们在耳机品牌官网页面看到的情形。

同时,无线耳机功能相当丰富,受限于篇幅,具体产品介绍上,我们只聚焦于它们在音频端的性能,而忽略诸如ANC降噪、续航等可能被认为“更重要”的说明。

Galaxy Buds Pro官网页面

CleerARC 3官网页面

LG TONE Free T90S:全球首款支持Dolby Atmos耳机

LG TONE Free T90S

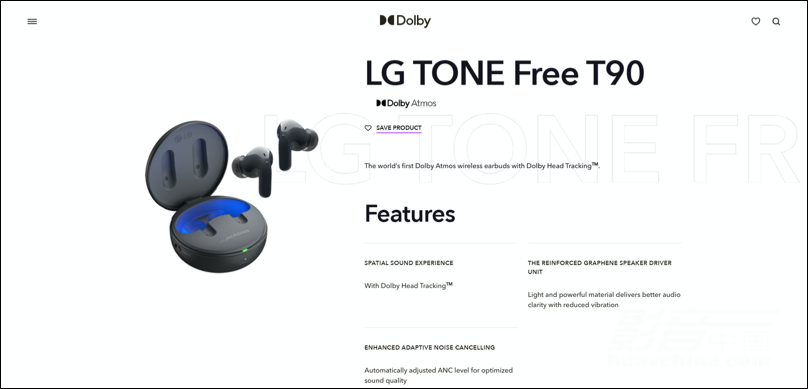

Dolby官网对T90S的描述

即使在Dolby官网上,LG TONE Free T90S也被称为“世界上第一款配备Dolby Head Tracking的Dolby Atmos耳机”。T90S支持96kHz/24bit精度的Dolby Head Tracking技术,通过Dolby Atmos Optimizer优化后,有3个可调节级别的环绕声效果。此外,LG继续与Meridian合作,利用HSP耳机空间处理技术来确保立体声聆听时获得清晰的定位。

Technics EAH-AZ100:铝质振膜+磁流体驱动单元加持

银色款EAH-AZ100

其后推出的午夜蓝配色

Technics于今年CES展上发布的TWS耳机,延续其EAH-TZ700有线入耳式耳机的铝质振膜+磁流体驱动单元技术,宣称在确保动态、节奏感和细节的同时能降低失真。同样,它配备有针对Dolby Atmos进行优化的空间音频,并且支持Dolby Head Tracking。除了黑色、银色两款配色,其后陆续发布了香槟金和午夜蓝配色,“科技以换色为本”。

Apple AirPods Pro 3:自适应均衡功能有升级

Apple释出的AirPods Pro 3应用场景

外形上和前代没有明显区别

AirPods Pro 3是伴随iPhone 17推出的入耳式主动降噪耳机,外界对它最大的期待,是AI加持下的实时翻译,同时Apple还宣称其ANC功能较前代产品有最多4倍的提升。支持动态头部追踪的个性化空间音频功能得到了延续,但未有任何升级的说法。音质方面,新一代自适应均衡,有望对低频有所改善,并带来更生动清晰的人声。

Cleer ARC 5:基础款、音乐版、游戏版、运动版,应有尽有

运动版Cleer ARC 5

触摸屏、杀菌,集合了其它品牌的各项功能

Cleer是深圳冠旭旗下的耳机品牌,主打OWS开放式耳机,ARC音弧被认为是其最知名的产品系列,目前最新的有ARC5和ARC3两大系列。ARC5有多个版本,包括Lite基础款,还有音乐版、游戏版和运动版。根据我们的对比,除了Lite版使用高通骁龙S3平台外,其它都用到了S5平台,这在零售价上也有直接体现。

S5全系列均为Optimized for Dolby Atmos和THX Spatial Audio双认证,据悉游戏版还用到了部分DTS的技术。我们开玩笑说,但凡音频行业能打上的Logo,它都有了。这可能也与其非音频行业出身、更渴望获得行业认可有关吧。此外,从工具属性上,挂耳式设计,也比较容易受到特定用户群的喜爱。

Beyerdynamic Aventho 300:支持头部追踪的头戴式耳机

头戴式耳机也支持Dolby Head Tracking

Beyerdynamic(拜雅)于去年IFA发布的旗舰头戴式ANC耳机,其中就支持Dolby Head Tracking。单元部分移植自DT 770 Pro X限量版等多款录音棚监听耳机中使用到的Stellar.45,并且强调由德国工厂制造。ANC降噪部分,使用到索尼提供的双芯片方案。连接部分,允许用户通过3.5mm端口进行有线连接。

结语

Dolby Atmos 是一种沉浸式环绕声技术标准,近年来被广泛应用于家庭影院场景。与此同时,杜比实验室也在不断尝试为该技术做“减法”,拓展其更广泛的外延应用——例如最初在 Soundbar 产品中的实践,而将其引入无线耳机领域,也成为一项值得关注的新尝试,尤其是在 Apple 推出“空间音频”功能之后。

一方面,Apple 的示范效应吸引了更多品牌进入这一赛道,从市场推广角度来看,杜比无疑受益于 Apple 所带来的流量与关注;另一方面,“空间音频”与真正意义上的沉浸式环绕声仍存在一定区别,这种差异反而降低了大众对实际听感的过高期待,从而更有利于该技术推向主流市场。

当然,在竞争激烈的无线耳机市场中,支持空间音频和头部追踪的功能目前仍属于“小众中的小众”。许多品牌已在音频技术方面拥有长期积累,加入这类功能未必能为品牌带来显著的附加值;甚至部分厂商更倾向于依托自身技术底蕴,重新开发更符合品牌定位的音频体验。

尽管如此,支持空间音频与 Dolby Head Tracking 的无线耳机已然问世。作为长期关注家庭影院与音频技术的行业媒体,我们仍愿意为大家甄选并推荐相关产品。