Concerti Per Oboe

写给双簧管的协奏曲

公司:DENON/Nippon Columbia

发行时间:1994年

唱片编号:GES-804

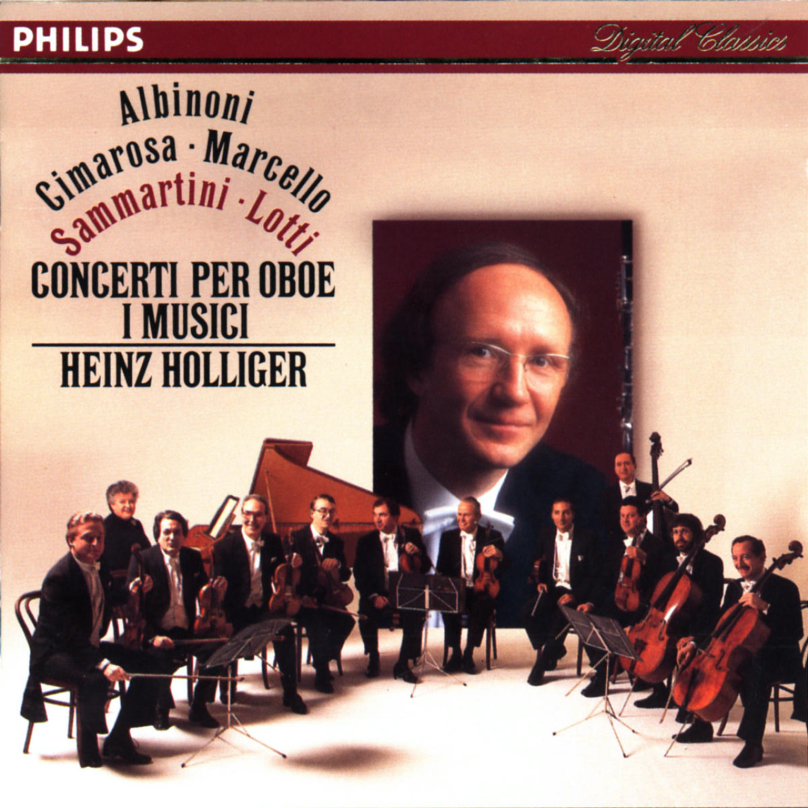

这张专辑翻译过来应该叫“各种双簧管协奏曲”,实际上是Heinz Holliger(海因茲·霍利格尔)的个人专辑。Heinz Holliger是瑞士一名多才多艺的音乐家,擅长双簧管演奏,同时也兼顾作曲和指挥。他在Philips的录音包括巴洛克和古典主义的作品。

《Concerti Per Oboe》专辑在1986年于瑞士La Chaux-de-Fonds(拉绍德封)录制,采用纯数码录音和制作。专辑收录了包括Alessandro Marcello、Giuseppe Sammartini、Tomaso Albinoni、Antonio Lotti和Domenico Cimarosa共5位意大利作曲家的作品。配合演奏的乐队是I Musici(意大利音乐家演奏团),这乐队也是Philips录音里面的常客。唱片的封面设计也没那么复杂,只是把Heinz Holliger和I Music乐团组合在一起完事。《Concerti Per Oboe》这张唱片,弦乐的声音鲜活细腻,高贵华丽,单簧管的音色温暖圆润,两者形成了鲜明的对比。

或许这些作曲家里面,除了Tomaso Albinoni之外,其他的都比较陌生。Alessandro Marcello是一名贵族出身的音乐家。由于从小就不愁吃穿,可以自由追逐梦想。这部“D小调双簧管协奏曲”听起来总有一种悠然自得,轻松快乐的感觉,后来巴赫(Johann Sebastian Bach)更把这部作品改编成“D小调键盘协奏曲.BMW 974”,两部作品都值得一听。Giuseppe Sammartini本身也是一名出色的双簧管演奏家,职业生涯初期在教堂和剧院演奏,后来被威尔士亲王Henry Frederick及其妻子聘为音乐老师之后开始作曲生涯,正因为与皇室的关系,他甚至曾被伦敦评为“世界上最伟大的双簧管演奏家”。Antonio Lotti的职业生涯里面大部分时间是为教会服务,也为威尼斯国王组建歌剧团作曲。Domenico Cimarosa则比较特别,在他的人生当中(1749~1801)绝大部分时间不属于巴洛克时期,专辑里面收录的这部双簧管协奏曲作品也是本专辑中唯一一部不是巴洛克音乐作品。另外,Domenico Cimarosa是以创作喜歌剧见长,其歌剧创作对罗西尼,多尼采蒂等都有较大影响。

巴赫C小调协奏曲

维瓦尔弟的两首协奏曲

乐团:Academy of St.Martin-in-the-Fields

指挥:Heinz Holliger

演奏:Gidon Kremer(小提琴) \ Heinz Holliger(双簧管)

发行公司:Philips Classic Productions

发行时间:1983年

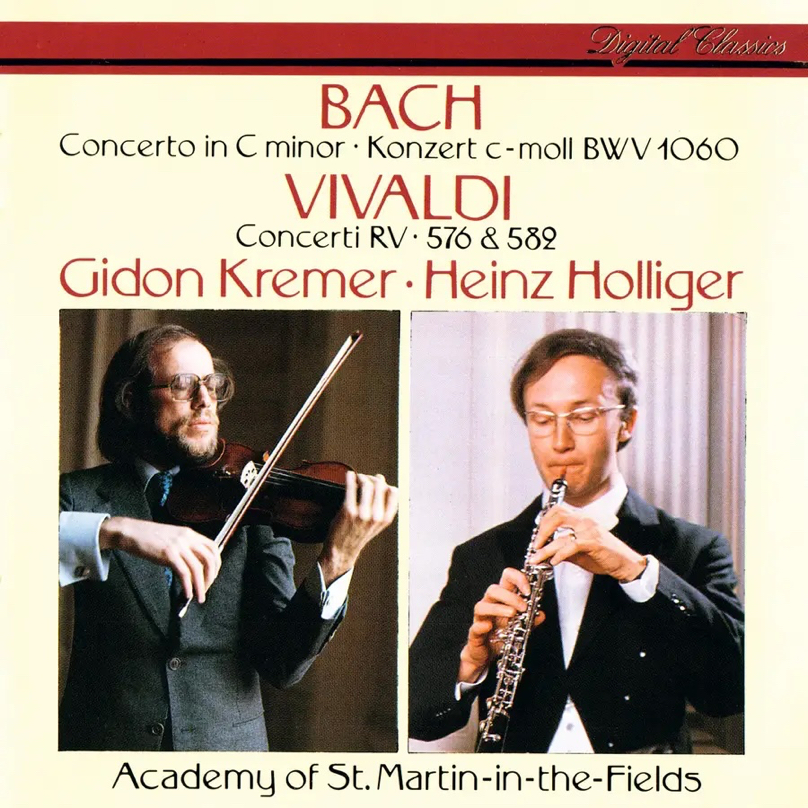

相比起《Concerti Per Oboe》,这张专辑连标题都没有,只是把曲目、演奏家和乐团的信息,以及Gidon Kremer和Heinz Holliger的个人照片放到封面上就完事。专辑的内页信息也很少,比《Concerti Per Oboe》更少,可谓简单直接粗暴。Heinz Holliger在这张专辑里面除了负责演奏双簧管外,还担任Academy of St.Martin-in-the-Fields(圣马丁室内乐团)的指挥,展现出多才多艺的一面。Gidon Kremer是前苏联拉脱维亚的小提琴演奏家,在DG和Philips都有精彩录音。如,在Philips录制的巴赫无伴奏小提琴组曲就是名盘之一。

专辑内页里面的信息介绍,在17世纪时,小提琴凭借其设计趋于完善以及演奏者日益精进的技艺,在众多乐器中跃升至卓越地位。但到了17世纪末,小提琴受到双簧管的挑战,尤其是经过法国人改造后迅速风靡起来。在演奏一些轻快活泼的音乐时,双簧管优于小提琴。到了18世纪中叶以后,弦乐四重奏和单簧管在木管乐器家族中日益显赫的地位,双簧管被逐渐边缘化,作为独奏乐器的鼎盛时期也就50年左右。专辑的目的旨在颂扬小提琴和双簧管在巴洛克晚期的巴赫和维瓦尔弟两位作曲家。

再说曲目的背景,专辑中收录的“巴赫C小调为双簧管、小提琴、弦乐和通奏低音而创作的协奏曲.BMW 1060”是修复版本,而世上仅存只有改编为两架羽键琴演奏的后期版本。为了修复这个曲目,后人经过多次的努力,随着对巴赫的深入研究,终于对后期重新修复版本。而维瓦尔弟的D大调小提琴协奏曲.RV 582“圣母升天曲”是献给威尼斯一家仁爱院索供奉的圣母升天节而创作。

这张专辑在1982年于伦敦录制,采用DDD方式制作,然后1983年发行CD唱片,同时也发行黑胶唱片和盒式录音带两种载体。以时间线来看,这张专辑是Philips早期的数码录音之一,音质依旧出色,感受不到生冷的数码味。在“巴赫C小调为双簧管、小提琴、弦乐和通奏低音而创作的协奏曲.BMW 1060”当中,Gidon Kremer和Heinz Holliger两人的演奏和谐悦耳,而后续的两首维瓦尔弟的作品当中,Gidon Kremer的演奏轻柔细腻,像丝一般柔滑,甚至有一种芬芳扑鼻般的效果。

Vivaldi Concerti Per Strumenti Diversi

维瓦尔弟的各种器乐协奏曲

乐团:I Musici

发行公司:Philips Classic Productions

发行时间:1988年

说到维瓦尔弟,大家都会想到文章前言所说的《四季小提琴协奏曲》,但维瓦尔弟是一位多产作曲家。除了《四季》之外,好听的,有特色的作品有的是。我在音悦家活动上多次给来宾演示维瓦尔弟的音乐作品,我都不选择《四季》,而是选择其他作品的录音。例如,Heinz Holliger演奏的6首双簧管协奏曲,或者I Music演奏的9首弦乐与通奏低音协奏曲的专辑,这两张唱片的录音都非常好,喜欢古典音乐的来宾都觉得很惊艳。

《Vivaldi Concerti Per Strumenti Diversi》这张专辑翻译过来的名字叫“维瓦尔弟的各种器乐协奏曲”,是我最近买的一张唱片。唱片一共收录了维瓦尔弟的6首协奏曲作品,由I Musici乐团分别在1986年和1987年录制,录音方式为DDD方式,录音地点在瑞士La Chaux-de-Fonds(拉绍德封),专辑在1988年发行。相比起之前介绍的两张专辑,这张《Vivaldi Concerti Per Strumenti Diversi》要认真多了,起码从唱片封套设计方面可以看得出来,请了设计师Silvan Steenbrink给唱片设计封套,而非简单的拼凑。另外,Philips有相当一部分唱片封套设计都由Silvan Steenbrink负责。当然,这张《Vivaldi Concerti Per Strumenti Diversi》的录音也是非常好,旋律也不错。

这6部作品创作于18世纪20年代,是维瓦尔弟最多产的时期。这段时期,维瓦尔弟以自由作曲家身份工作,应欧洲各地赞助人和客户的需求创作协奏曲。他的主要客户之一就是威尼斯仁爱院。比较有特色的是RV 542这部作品,将小提琴、管风琴和通奏低音融合在一起,乐器的声音真的非常精致,乐器的定位也很清晰。RV 544这部作品是比较熟悉的旋律,当音乐响起的时候,弦乐的声音绵密细腻,温暖,且线条清晰,那种感觉就是一听就是很舒服,很自然的声音,就是我想要的声音效果。

巴赫双小提琴协奏曲

两首小提琴协奏曲

乐团:欧洲室内乐团

演奏:Salvatore Accardo(萨尔瓦托雷·阿卡多,小提琴&指挥)

Margaret Batjer(玛格丽特·巴杰尔,小提琴,BMW 1043)

Christopher Middleton(大键琴)

发行公司:Philips Classic Productions

发行时间:1985年

这是我最近买的一张唱片,在音响发烧友圈子当中也勉强算是一张名盘,于1985年在伦敦录制。它最大的卖点就是Salvatore Accardo,还有几把意大利斯特拉地瓦里在名琴。正因为这样,唱片封面就有一把小提琴。其中,演奏“D小调给双小提琴与通奏低音的协奏曲 BMW.1043”时分别使用了1727年制作的ex-Reynier和1718年制作的Firebird。而“E大调给小提琴与通奏低音的协奏曲 BMW.1042”和“A小调给小提琴与通奏低音的协奏曲 BMW.1041”两个曲目就使用了1715年制作的Cremonese。这几把名琴在唱片内页均有简介。

这三个曲经常被凑在一块。倘若算上这张专辑,我手上同样曲目的专辑已经有4个版本,其余三个包括,Henryk Szeryng、Oscar Shumsky,还有Christopher Hogwood(指挥)。这三张专辑当中,Henryk Szeryng在Philips Classic Productions的录音也算是名盘,但我个人觉得一般,所以很少听。相比之下,我最常听的版本是霍格伍德在琴鸟唱片录制的版本。不过,Salvatore Accardo在Philips录制的版本在曲目排列上跟其他几个版本不太一样,曲目排序完全是相反的。

霍格伍德在琴鸟的录音非常有特色,音色非常精致,有一种闪闪发亮的感觉,很符合巴洛克音乐的特点。但在一些慢乐章的片段里面,霍格伍德版本就有点慵懒的感觉,有点提不起劲。从音响效果方面,霍格伍德版本的录音相当好,毕竟当年DECCA采用高价版本发行,而且用上了DECCA自己参与开发的数码录音系统。与此同时,唱片内页提供的内容相当丰富,喜欢阅读,追求知识的人千万不要错过内页信息。

相比起来,Salvatore Accardo这个版本在音色取向方面与琴鸟之间的差距很大。就以“D小调给双小提琴与通奏低音的协奏曲 BMW.1043”为例,Salvatore Accardo版本更磅礴大气,声场的宽阔,一开声的感觉相当舒服。但音色的精致度不如霍格伍德,没有闪闪发光的效果。而Salvatore Accardo那种招牌的“芬芳扑鼻”般的音色控制也出现在这个专辑里面。

除了这四张专辑,DG旗下的Archiv Produktion也推出同样曲目的专辑,同样采用高价定位发行,制作也很认真。有机会看到品相好的个体就把它给买下来。

Albinoni

6 Concerti per oboe

阿尔比诺尼为双簧管而创作的6首协奏曲

乐团:I Musici

演奏:Heinz Holliger(双簧管)

Maurice Bourgue(双簧管)

Maria Tersesa Garatti(大键琴)

发行公司:Philips Classic Productions

发行时间:1990年

Philips Classic Productions在90年代发行的Baroque Classics(巴洛克古典)系列当中的其中一张,该系列由于封面都有一把扇子,所以也有乐迷称它为“扇子系列”。而这些扇子是一位名叫Felix Tal经纪人的个人收藏,后收藏在荷兰Beeckestijn Museum(贝克斯汀博物馆)。

“扇子系列”顾名思义这系列就是巴洛克音乐的合集,喜欢巴洛克音乐的朋友可以考虑入手。虽然Baroque Classics系列的封面是“飞利浦金线”,但我猜这个系列并不是高价版本,而是中价系列。毕竟不是所有的“飞利浦金线”都是高价版。这张专辑里面收录了6部阿尔比诺尼的作品。这些曲目分别在1966年~1967年间录制,采用模拟录音方式录制,均在意大利录制完成,双簧管演奏以Heinz Holliger作为主力。这张唱片是购买另一张Philips Classic Productions发行的《维瓦尔弟5首給双簧管的协奏曲/給双簧管与巴松管 RV.545协奏曲》专辑的时候一起买下。

Tomaso Albinoni(托马索·阿尔比诺尼)是意大利巴洛克作曲家,或许相对于巴赫、海顿、维瓦尔弟等作曲家比起来,名气要低一截。他擅长协奏曲的写作,曾对巴赫产生重要的影响。Tomaso Albinoni出生于意大利威尼斯,是一个富裕的造纸商的长子。少年时当过歌手,而作为小提琴手使他更出名,后来从事歌剧和乐器作曲。因为父子关系不和,1709年其父亲去世前在遗嘱中免除了他的财产继承权(按意大利人的惯例,家庭财产应由长子继承)。从此他专心致志地为自己的爱好而作曲,并办了一所相当成功的专门培养歌唱家的艺校。他妻子就是一位歌剧演员。

阿尔比诺尼一生在威尼斯度过,但去过许多地方,并得到当地名流的款待。他自称创作过81部歌剧,但大多数未出版,以后手稿遗失。其器乐曲作品较为幸运,出版过10集,当时深受欢迎,并多次印刷出版。可惜他所有的音乐手稿和印刷品,几乎在第二次世界大战的轰炸中毁于一旦。

《Albinoni 6 Concerti per oboe》专辑的录音制作还算不错,音色温暖自然,音乐的旋律也优美。但对比起飞利浦真正的金线正价唱片,《Albinoni 6 Concerti per oboe》的音色相对没那么华丽,没那么细致,质感和信息量也相对弱一点。

Joseph Haydn

Cello Concertos

海顿的大提琴协奏曲

乐团:古乐学院乐团

演奏:Christophe Coin

指挥:Christopher Hogwood

发行公司:DECCA L'Oiseau-Lyre

发行时间:1985年

我之前介绍过一张Jullian Lloyd Webber在Philips Classic Productions录制的“海顿第一/四号大提琴协奏曲”的专辑,录音也很好。虽然“D大调大提琴协奏曲Hob.VIIb.4”被列入海顿的作品名单里面,但经过后人研究之后被认为是伪作,并认定是由意大利作曲家和大提琴家Giovanni Battista Costanzi在1750年创作。后来我在网上又发现了DECCA公司以L'Oiseau-Lyre(琴鸟)品牌发行的一张海顿大提琴协奏曲专辑,唱片品相很好,原装的CD磨砂盒,且还带侧标,所以就把它給买下来。

这张DECCA L'Oiseau-Lyre品牌发行的海顿大提琴协奏曲专辑于1982年在英国伦敦的Kingsway Hall(金斯威大厅)录制。Christophe Coin使用一把意大利著名Matteo Goffriller家族制作的大提琴来演奏,而且资料还显示这把琴在1982年由德国的一家Reinhard Ossenbrunner作坊提供(Reinhard Ossenbrunner提供弦乐器修复和贸易服务)。与此同时,乐曲的华彩部分由Christophe Coin发挥。Christophe Coin是法国大提琴演奏家,师从André Navarra。早期的职业生涯中录过唱片(我还拥有他在琴鸟录制的维瓦尔弟大提琴协奏曲和奏鸣曲专辑),1988年开始转行任教,从事巴洛克大提琴和古大提琴演奏的教师,后来还为电影创作过配乐。

另外,在唱片内页同样提供了乐团其他成员所使用的乐器,当中不乏斯特拉地瓦里,阿玛蒂等著名琴匠生产的小提琴,可以这么说吧!DECCA当年为了录制这些录音花了很大的功夫,制作认真。曾有一位发烧友说到:琴鸟高价发行的唱片几乎每一张都很靓声。

在音色取向方面,DECCA L'Oiseau-Lyre这张海顿大提琴协奏曲,乐队演奏的音色同样是闪闪发亮,富丽堂皇的感觉,而Christophe Coin演奏大提琴的音色变化丰富,细腻,而且温暖,听起来有一种轻柔的感觉,有可能他使用的这把琴采用了羊肠弦。对比起Jullian Lloyd Webber版本,Christophe Coin与Christopher Hogwood合作的版本整体更精致,很典型的古乐味道,Jullian Lloyd Webber版本的表现更大气磅礴,弦乐部分温暖柔润有光泽,Jullian Lloyd Webber演奏的大提琴声音更厚重。

Vivaldi The Four Seasons(Le Quattro Stagioni)

四季(和声与创意的尝试)

乐团:圣马丁学会乐团

指挥:Neville Marriner(内维尔·马里纳)

演奏:Alan Loveday(阿伦·洛夫戴,小提琴)

Simon Preston(西蒙·普雷斯顿,管风琴/羽键琴通奏低音)

发行公司:DECCA

发行时间:1985年

“四季”小提琴协奏曲是大家熟悉得不得了的曲目,恐怕每一位音响发烧友手上都会有这个曲目的录音,最被广泛认识的版本就是俗称“四季王”的Neville Marriner版本。而我也是在机缘巧合下才买到这一版的唱片。我记得当时做了一个关于“四季”小提琴协奏曲的短视频,然后评论区里面各种各样的评论。其中,有一个年纪较大的网友这么回复:“小男孩封面那张才是四季王”。其实我不怪你,只能证明一点,你买唱片只会认封面,其他的一概不知!

我们当年在中国本地买到的版本是采用Argo为商标,封面是“蓝色为底色,中间有个园丁画像”,这个封面画是法国画家Jean-Honoré Fragonard以春天为主题系列作品中的其中一副作品,名字叫《园丁》。专题里面出现的这一版“四季”小提琴协奏曲专辑是DECCA公司把唱片卖到日本时所采用,所以唱片封面使用了LONDON商标,封面画换了德国画家Max Ernst的作品,名字为《La nature à l’aurore》。与此同时,封面的内页以及封底信息采用日文英文解说。而CD唱片本身依旧使用Argo商标,依旧在西德生产,说白了就是换了个唱片封面和封底设计罢了。

“四季王”于1970年在英国伦敦的ST.John’s Smith Square(史密斯广场音乐厅)录制,采用模拟录音,CD唱片采用AAD方式制作。这座音乐厅原本是一座教堂,在1728年竣工。但在二次世界大战中被摧毁,直到1962,英国一位男爵的夫人筹集资金对其进行修复。修复工作在1965年开始,1969年重新开放为音乐厅。这座音乐厅的有点是远离交通噪音,特别适合举办音乐会以及唱片录音工作。

不可否认“四季王”的录音制作也是相当好的,整体大气磅礴,尤其是“夏天”的第三段暴风雨,场面宏大宽阔,动态对比强烈,很多音响发烧友都喜欢用这一段作为试音片段。相比起来,DECCA L'Oiseau-Lyre(琴鸟)品牌发行的Christopher Hogwood版本“四季”,其实我个人觉得音响效果会更好,音色更精致华丽,金碧辉煌,古色古香的感觉。至于水平方面,也就个人认为Christopher Hogwood版本在一些片段当中,小提琴独奏的片段比较拘束,放不开。

Johann Sebastian Bach Die Konzerte Für 3 Und 4 Cembali

巴赫为三把或四把羽键琴创作的协奏曲

乐团:英国音乐会乐团

指挥:Trevor Pinnock(特雷沃·平诺克)

演奏:Kenneth Gilbert、Lars Ulrik Mortensen、

Nicholas Kraemer

发行公司:Archiv Produktion

发行时间:1982年

介绍完热门的“四季”,接下来介绍一张冷门的专辑。曾经有人问我:“为啥要买这些冷门的录音?”我就说:“那些热门曲目听多了你不觉得厌倦吗?”再说吧,热衷这些热门曲目的发烧友大多数都是新手初哥。

回到正题,这张冷门的专辑名字叫“巴赫为三把或四把羽键琴创作的协奏曲”。在1981年2月9~13日录音完成,采取数码录音技术录制。由于羽管键琴的声音比较小,所以作品创作的时候采用4架,或3架羽管键琴演奏,否则会被乐队的声音掩盖。音像制品由DG公司采用旗下的古乐品牌Archiv Produktion发行,同年发行黑胶唱片和盒式录音带,1982年发行CD唱片。封套设计邀请了H. Wolter和K. Strindberg两位艺术家完成。

《巴赫为三把或四把羽键琴创作的协奏曲》专辑的录音地点位于英国伦敦的Henry Wood Hall。这座音乐厅的前身也是一座教堂。在废弃之后直到1970年,伦敦爱乐乐团和伦敦交响乐团对伦敦多座教堂进行了评估,旨在在伦敦建造一个新的永久性管弦乐排练室。在对废弃教堂进行研究后,他们最终选定了这座教堂,经过重新整理之后变成音乐厅,并于1975年开放。另外,这座音乐厅后来也被英国列入历史遗产清单里面。

《A小调四把羽管键琴与弦乐协奏曲. BWV 1065》是专辑的主打曲目,所以专辑把它放在专辑的第一个曲目。这个曲目其实是个改编曲目,由维瓦尔弟的《B小调为四把小提琴与大提琴写的协奏曲.RV 580》改编而来(其实巴赫本人很喜欢改编别人的作品)。原曲的作品听起来很欢快活泼,经过巴赫改编之后就有一份庄严的特质。

论音响效果,《巴赫为三把或四把羽键琴创作的协奏曲》专辑录得非常好,相比起琴鸟的精致细腻,闪闪发亮的音色,飞利浦的圆润华丽,Archiv Produktion就是鲜明的DG特点,追求乐器的逼真度,非常自然大气,用音响发烧友的话来形容就是“声音很正路”,录音品质非常高,而且Trevor Pinnock的风格非常严谨细致,甭管这张专辑的曲目冷门,但却是我最喜欢的巴洛克音乐唱片之一。